こんにちは、薬剤師のおちょおまんです。

このブログやYouTubeでは、若手薬剤師の「今さら聞けない」臨床疑問を解決しています。

さて、今回のテーマは「非麻薬性の咳止め」です。

「メジコン・アストミン・アスベリンどれも中枢性だけど、明確な使い分けの基準ある?」

「どれが一番強い?眠くなるの?」

非麻薬性鎮咳薬は使用頻度が高い分、その特徴を理解しておかないと、重篤な副作用や治療の遅れにつながる危険性があります。

この記事では、「メジコン」「アストミン」「アスベリン」の3剤に絞り、その明確な使い分けの根拠を徹底的に解説します。

結論:「咳の種類」と「重大リスク」で使い分ける

まず結論です。この3剤の使い分けは、「①咳の種類(乾性 vs 湿性)」と「②回避すべき重大リスク」で決まります。

- メジコン(デキストロメトルファン)

- 得意: 乾性咳嗽(空咳)、急性・慢性どちらの咳にも効果あり

- リスク: セロトニン症候群(SSRI併用でリスク大)、眠気(運転禁止)

- アストミン(ジメモルファン)

- 得意: 乾性咳嗽(空咳)、便秘が少ない

- リスク: 糖尿病患者(耐糖能に影響)、眠気

- アスベリン(チペピジン):

- 得意: 湿性咳嗽(痰がらみの咳)

- リスク: 着色尿(無害だが説明必須)、眠気

鎮咳薬選択の最大の分岐点:「乾性咳嗽」か「湿性咳嗽」か

鎮咳薬の使い分けで見るところは、「咳の性質」です。

- 乾性咳嗽(空咳): 痰を伴わない、非生産的な咳。患者の体力を奪うため、咳中枢を抑える「鎮咳薬(メジコン、アストミン)」の良い適応です。

- 湿性咳嗽(痰がらみの咳): 痰の排出を伴う、重要な生体防御反応です。

湿性咳嗽の治療戦略は、本来「去痰」が中心であるべきです。

メジコン(デキストロメトルファン):「効力」と「最重要リスク」

作用機序と適応

強力な中枢性鎮咳薬であり、痰の絡まない「乾性咳嗽」に最適です。「メジコン」は、風邪などの「急性の咳」と、長引く「慢性の咳」の両方に効果が確認されている、数少ない薬です。

リスク①:運転禁止

添付文書にも「運転操作をしないでください」と明記されています。これは「注意」レベルではなく「禁止」です。眠気や眩暈のリスクが他剤より重く扱われており、職業ドライバーなどへの処方は原則禁忌と考えるべきです。

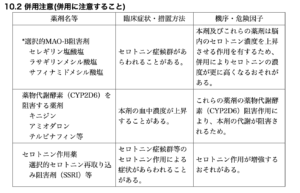

リスク②:セロトニン症候群(SSRI併用は禁忌レベル)

メジコンの監査で最も重要なリスクです。メジコンには脳内のセロトニン濃度を上昇させる作用があるため、他のセロトニン作動薬(特にSSRI、MAO阻害薬)と併用すると、致死的なセロトニン症候群(SS)を引き起こすリスクが高まります。

メジコンって安全な咳止めだと思ってたのだ…SSRI飲んでる患者さん、結構いるのだ。

メジコンとパキシル(SSRI)の併用はマジでヤバい。

セロトニン症候群は発熱、錯乱、ミオクローヌスとか起きて、最悪死ぬの。

抗うつ薬飲んでる患者さんの咳止め監査は、マジで気合入れて!お薬手帳とヒアリングで絶対確認!

アストミン(ジメモルファン):「安全性」と「特異的注意」

メジコンとの違い(SSリスクなし、運転「注意」)

アストミンも中枢性で「乾性咳嗽」に使いますが、メジコンとの最大の違いは「セロトニン作動性が報告されていない」点です。

したがって、SSRI等を服用中でメジコンが使えない患者の「乾性咳嗽」に対する、第一の代替選択肢となります。

また、運転も「禁止」ではなく「注意」レベルに留まっており、メジコンより中枢抑制が軽度である可能性が示唆されます。

特異的注意:耐糖能への影響(糖尿病患者への注意)

アストミン特有の警告が「耐糖能への影響」です。添付文書に「糖尿病又はその疑いのある患者:耐糖能に軽度の変化を来たすことがある」と記載されています。

コントロール不良の糖尿病患者やインスリン使用中の患者には、血糖変動のリスクがあるため、アストミンの使用は避け、メジコン(SSリスク確認後)を選択する方が賢明です。

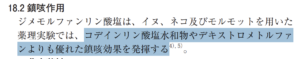

デキストロメトルファンより効果が高い?

添付文書には「ジメモルファンはコデインやデキストロメトルファンよりも優れた鎮咳効果を発揮する」と記載があります。

が、動物を用いた薬理実験のデータであり、臨床的には急性の咳嗽にも効果があると示されているデキストロメトルファンの方が効果が高いと考えられます。

アスベリン(チペピジン):「鎮咳」と「去痰」の二重作用

湿性咳嗽のジレンマを解決する去痰作用

アスベリンの最大の特徴は、他2剤と異なり去痰作用を持つ点です。

これにより、湿性咳嗽のジレンマ(咳は止めたいが、痰は出したい)を唯一解決できます。

「痰を出しやすく」しつつ、「過剰な咳を鎮める」という、病態生理に最も即したアプローチが可能です。したがって、「湿性咳嗽(痰がらみの咳)」にはアスベリンが第一選択となります。

服薬指導の必須知識:着色尿

アスベリンの監査・服薬指導で絶対に外せないのが「着色尿」の説明です。

患者さんから『おしっこが赤色になった!血尿かも!』って電話が来て焦ったのだ。

それ、アスベリンでしょ。代謝物が尿に出てるだけで、無害。

でも先に『尿が着色する場合がありますが、薬が出てるだけなので心配ないですよ』って説明しとくのがプロの服薬指導。患者さんを不安にさせないのもアタシらの仕事!

【実践編】ケーススタディで学ぶ「使い分け」

- ケース1:乾性咳嗽(空咳)がひどい。SSRIは飲んでいない。

→ メジコン(強力な中枢性鎮咳作用を期待。運転しないか確認) - ケース2:痰がらみの咳(湿性咳嗽)が続く。

→ アスベリン(去痰作用と鎮咳作用の二重効果を期待。着色尿を説明) - ケース3:乾性咳嗽だが、SSRI(うつ病薬)を服用中。

→ アストミン(SSリスクのあるメジコンは禁忌的。SSリスクのないアストミンを選択) - ケース4:乾性咳嗽だが、コントロール不良の糖尿病でインスリン治療中。

→ メジコン(耐糖能への影響が懸念されるアストミンを避け、メジコンを選択。SSRI併用がないことは確認

【コラム】風邪の咳に鎮咳薬は本当に効くのか?

「風邪の咳」に対する鎮咳薬の有効性は疑問視されています。

特に小児においては、有効性のエビデンスが乏しい一方で、副作用(眠気、呼吸抑制など)のリスクが上回る可能性が指摘されており、ガイドラインでも鎮咳薬の使用は推奨されていません。

ええっ!?じゃあ、メジコンもプラセボと変わらないのだ?

厳しいデータもあんだよね。

小児対象の研究だと、『デキストロメトルファン(メジコン)群』と『プラセボ群』で、咳の改善に有意差が出なかったって報告もあるし

『はちみつ(1歳未満は不可)』の方がマシだった、なんて研究もあるくらい。

まとめ

今回は、非麻薬性鎮咳薬3剤の明確な使い分けについて解説しました。

- メジコン: 乾性咳嗽。SSRI併用は絶対確認! 運転禁止。

- アストミン: 乾性咳嗽で「メジコンが使えない患者(SSRI服用者など)」の選択肢。糖尿病患者は注意。

- アスベリン: 湿性咳嗽(痰がらみ)の第一選択。去痰作用あり。尿着色を説明。

咳止めは対症療法です。咳の原因(感染、喘息、薬剤性など)を探る視点も忘れずに。特に3週間以上続く咳は、安易に咳止めを継続せず、専門医への受診勧奨を徹底しましょう。

参考資料

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2223001B1210_2_04/?view=frame&style=XML&lang=ja

メジコン添付文書

https://www.orphanpacific.com/upload/product/20230731091115kSsp7aOfT0M42Pqi.pdf/AST1101hj_A.pdf

アストミン添付文書

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00050617.pdf

アスベリン添付文書

https://www.fizz-di.jp/archives/1046532140.html

『メジコン』と『アスベリン』、同じ咳止め薬の違いは?~風邪の咳に対する効果と、子どもの副作用

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/survey/202210/577142.html

鎮咳薬はデキストロメトルファン人気変わらずも「効果が実感できない」との声も

https://ochanomizu.yourclinic.jp/blog/7740

小児の咳止めに科学的根拠なし?その2

コメント